ルーニィ杉守と作家の往復書簡 -読むギャラリー-5回目

2020年5月8日

ギャラリーにお越しいただくのが難しい今、

作家さんの仕事に触れる「読むギャラリー」を開設します。

ルーニィのディレクター・杉守と作家の往復書簡(全5回)

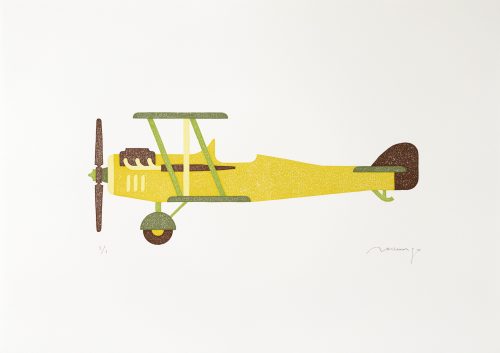

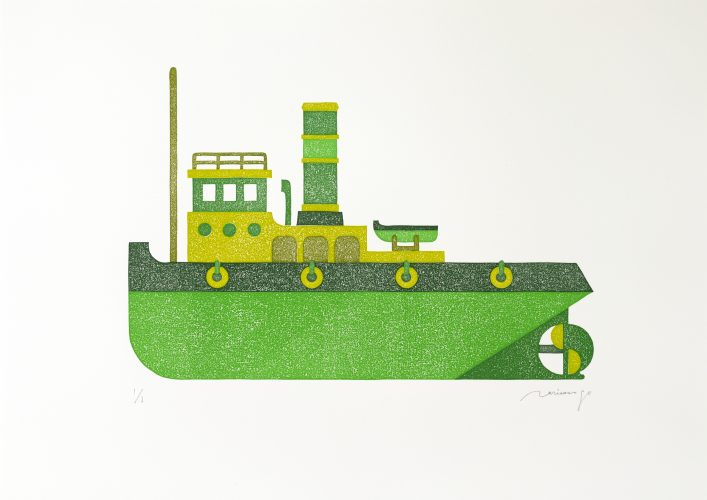

現在リコメンドウォールで「Toy」を開催中の成澤豪さん最終回です。

成澤様

ハードルを上げた成澤さん、こんにちは。

意地悪だなあ、もう!

成澤さんのお話の中には、いつも奥様がそばにおられ、大切なところで大切な言葉をまるで肥料のように。。。

夜な夜な制作される、生まれる作品を奥様は見守り、応援し、支えていらっしゃる奥様の存在は大きいですね。

日中のお仕事、デザインの第一線でのお仕事は、それだけでもヘトヘトになりそうです。

嫌な言い方ですが、作品の制作は生活のためには「やらなくていいこと」です。

しかしながら成澤さんには、その時間が必要で、ワクワクと取り組まれている。

そこに「売れる作品を作ってやろう」「これが受けるんだろう?」という邪念がないからこそ、私を含め見る者に届くのでしょう。

風姿花伝の有名な言葉に「秘すれば花」というものがあります。

どうやって色を作ったら、どう形にしたら、バレンの動きや力の入れ方でこんな風に変わるんだ

その一つ一つが重なり、研鑽となり、形として現れたとき、

見せていただいた私たちの心に花が咲くのだろうと、4回に渡るお手紙を通じて感じました。

やはり「どんな作品が売れるのか」というのはやはりお答えしかねますね。

そっと見つけさせてほしい。

いいところはどんな作品にもあると信じているし、見つけるアンテナは磨いてお待ちしております!

なんども言いますが、成澤さんが額装のご依頼で、ネットでルーニィを見つけてくださったのがご縁という奇跡に感謝です。

素晴らしい作家さんにルーニィを見つけてもらえるなんて!

成澤さんの展覧会「Toy」、「Nuance」はコロナウイルスによる営業自粛、外出規制で実際の作品を見られることなく、見ていただく機会のないまま閉じました。

それでも祈りの気持ちで壁にかけました。

ウェブサイトでの展示や、自転車で何時間もかけて見に来てくださった方もおり大変感謝しております。

昨年一度の展示で、こんなにも心を動かす作品を作ってくださった成澤さんにも感謝しております。

ラジオでは「音楽を止めるな」と毎日流れておりますが、アートだって止まりません。

不安な日々の中、改めて絵や写真、版画、陶芸、ガラス、様々な作家さんの作ってくださったものに、

心を和ませております。祈りのようだと思います。楽しむ気持ちを忘れないでいさせてくれるからです。

成澤さんの作品をギャラリーを営業しない状況でも、展覧会の期間中飾り続けたのはそんな気持ちからです。

9月、再度成澤さんの作品をルーニィで皆様に見ていただこうと心を前に向かせております。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

+++

杉守様

とっても嬉しいお手紙、ありがとうございます。

今回は展示期間中に、深刻な状況へと、世界が刻々と変化していきましたね。

ひとりの生活者として、みなさんが思うような不安や心配、今という現実と僕自身も日々向き合っております。

しかし一方で、それでも作品が芽生(めば)えてくる、そんな実感とも向き合っています。

今年に入って、実は身内を失う不幸があったのですが、そんな時でも作品が芽生てくるのです。

自分でも、どうしてそうなのか、ホントのところはよくわからないのですが、

それでも自分の胸に手を当ててみると、ひとつだけ思い当たる理由(かもしれないこと)があります。

それでも世界は、美しいということ。

この実感がある以上、作る手を止める理由が、見当たらないのかもしれません。

手塩にかけた作品たちですから、多くの方々に見てもらいたいという気持ちが、当然ないわけではないのです。

でもお手紙を拝読するにつれ、こんな時だからこそ、杉守さんの日常に、あの作品たちがあってよかった、

こんな時だからこそ、その壁を埋める必要があって、生まれて(生えて)きたのだなぁと、つくづく思いました。

今年の9月に再びチャンスをいただき、こんなに幸せなことはありません。

お察しの通り、ToyもNuanceも新作が生まれて続けております(笑)。

次回、作品共々、笑顔でまたお目にかかれますことを願っております。

最終回へのお返事は野暮だと承知しておりますが、

拝読するにつれ、どうしてもお伝えしたい気持ちに抗えず…。

心からの感謝を込めて。

成澤豪

++++++++

読後感。

杉守です。全5回にわたり成澤さんとお送りしてまいりました「往復書簡ー読むギャラリー」いかがでしたでしょうか。

コロナ以前は、1週間、もしくは2週間のクールで、どんどん展覧会を開催してまいりました。毎週のように作家さんと関わり、お客様と関わることが当たり前だった毎日が、外出自粛、人が集まってはいけないという状況になり、

世界中の展覧会が中止や延期になり、ギャラリーも美術館もあってないような存在。

そんな中、成澤さんからのご提案で「往復書簡」が始まりました。

作品や作家さんと出会う場所。それがギャラリーであり、ギャラリストと呼ばれる私たちはみなさんをお迎えし、出会いをつなぐ仕事をしております。

成澤さんの魅力、伝わりましたか?

作家としてだけではなく、人としてもとても素敵な方なのです。

私もすっかりファンなのです!

ギャラリーディレクターの仕事の一端も少しですが、お伝えできたかと存じます。

おうちで過ごしている皆様はお元気だろうか、

またお会いできる日はいつだろうか、

ウェブサイトで展開している数多のことは届いているのだろうか、

実ギャラリーに来れないなか、楽しい時間をお届けできないだろうかといつも考えています。

書簡にも書きましたが、9月、成澤さんの展覧会を改めていたします。

その時には、実際に皆様に見ていただけことを願っております。